文︱陆弃股票配资链接

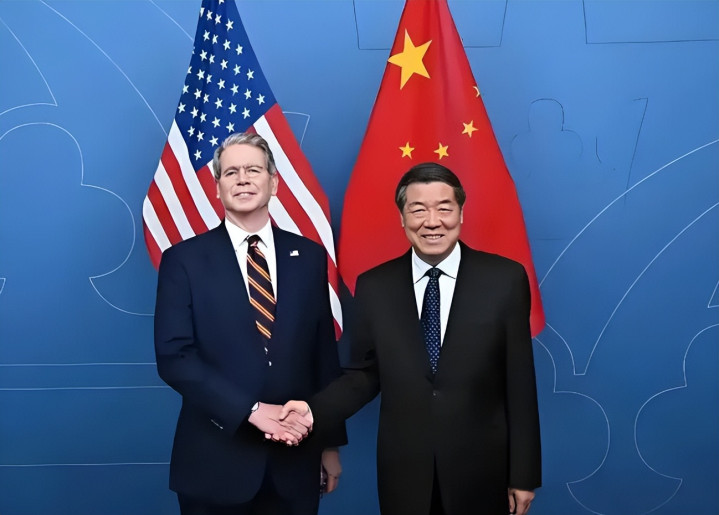

六年沉默的华盛顿代表团,终于踏上中国土地。这一次,美国众议院军事委员会的跨党派议员们来了,不是为了走走过场,也不是为了拍拍照片,而是想“见中方一面”。六年间,美中关系跌宕起伏、摩擦不断,从经贸摩擦到政治博弈,再到官方交流几乎停摆,今天,这个消息就像一颗投进平静湖面的巨石,激起无数涟漪。

亚当·史密斯率领的这支跨党派代表团,看似普通,但三个细节已经让局势不同寻常。第一,六年空白,说明美国国内对华政策长期僵化、缺乏务实路径;第二,“跨党派”同框,民主党带头、共和党随行,罕见的一致让人怀疑,是政治共识,还是作秀?第三,行程提前曝光,明摆着是一种信号——想要测试水温,也可能在国际舞台上做文章。

军事委员会出马,意味着话题不会仅限于礼节性的握手和茶水。中国刚刚通过“九三大阅兵”展示了新时代国防实力——战略导弹、信息化作战、反制高端武器,钢铁阵列已经亮出底牌。美方心知肚明,任凭嘴上嚷嚷,硬碰硬的边界已清晰划定,任何冒失的动作都有可能被当场“纠正”。因此,来访的议员们,首要任务很可能是摸底——摸中方底线,测军事红线。

另一方面,访华还带着明显的“缓和关系”意图。美国内部政治极化严重,两党在国内政策上撕得天昏地暗,可在对华问题上突然手拉手,说明他们开始意识到单靠制裁、指责、威胁解决不了问题。俄罗斯卫星通讯社透露,美方希望与中方“一面之缘”,表面上是军事交流,实际上背后是一种无奈妥协:承认中方在国际格局中的不可忽视地位。

这也是一次铺路行动。回顾历史,3月份共和党议员戴安斯访华,被视为测试中方对跨党派交流的态度;如今跨党派官方团队登门,若取得任何务实成果,很可能为美国高层后续访华铺路——无论是行政部门官员还是未来更高规格的互动。这意味着,中美双方正在尝试用“对话”代替“指责”,用务实冲淡意识形态摩擦。

六年的时间,说长不长,说短不短。在这六年里,中美关系经历了摩擦、对抗和冷淡,民间交流减少、官方对话中断,但经济、军事和全球格局的深度交织,让双方不得不面对现实。此次访华,虽不能立即解决深层分歧,但至少打开了一扇对话之门,让世界看到,美国开始尝试通过理性互动、务实沟通,去缓解紧张局势。

亚当·史密斯的这次访问,也是一面镜子,映照出美国的焦虑与无奈。面对中国不断增长的综合实力,面对中国在国际舞台上自信、清晰、坚定的立场,美国不得不承认——硬碰硬不一定奏效,对话才是必要选择。访华,不是美国主动示弱,而是现实迫使他们必须重新校准策略。

中国方面,不急不躁。面对跨党派代表团来访,既不高调迎合,也不冷漠疏离。展示实力、坚定立场,同时保持开放和务实,传递的是一种清晰信号:中美关系可以沟通,但不会低头妥协;可以合作,但底线明确。六年空白的对话,如今被一丝丝打开,正是中美双方在复杂国际格局下的理性抉择。

从历史来看,中美的每一次高层互动,都不仅仅是礼仪与象征,更是战略博弈的一部分。这一次,跨党派代表团访华的背后,是美国试图在保持自身国际威信的同时,探寻中美关系可能的缓和路径,是对未来更高层次外交互动的试探,是对复杂现实的务实应对。

而对外界而言,这场访华,有看点,更有隐喻。它告诉世界,作为世界前两大经济体,中美关系的动态牵动全球政治、经济和安全格局。面对挑战和分歧,见面谈比背对背指责更有意义;务实互动比冲突对抗更能解决问题。

六年的沉默之后,美国代表团踏上中国土地股票配资链接,带着好奇、焦虑与期待,他们最大的心愿,不只是握手、拍照,而是“见中方一面”。这一次的互动,或许无法立即改变局势,但至少向世界宣示:中美仍在尝试找到合作与共处的可能。未来道路仍然曲折,但对话的大门已经打开,务实的脚步正在延续,世界在注视,历史在记录。

华瑞优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。